この記事では、独学でWebサイトの分析方法を学びたい方に向けて「サイト分析のポイント」を詳しく解説します。

僕自身の経験からお話しますね。

はじめてWebサイトを納品したあとに、ひとつの疑問を抱きました。

「僕が作ったこのサイト、意味あったのかな?」

初案件は某専門学校のWebサイトでしたが、目的は「受験希望者への学校説明」と「学校説明会への申込み促進」でした。

「果たして、役に立てているんだろうか…」

制作会社の委託案件だったこともあり、その後の動きは掴めないままでしたが、そこから僕の新たな独学がはじまりました。

小林卓さんの本を3冊読み、Webマーケティングの記事は最低でも30本は読みました。

その後、自分の制作チームでホームページのリニューアル案件を受注し、無事に納品した際に、サイトの分析を3ヶ月限定でお任せいただき、出来るかぎりの知見を集めたんです。

結果的に、そのサイトの分析は今でも継続してご依頼いただいており、そこで収集したデータをもとにさらなるリニューアルを提案し、受注することもできました。

「役に立ちたい」という気持ちが、「知りたい」という熱意に変わり、自分を独学へと駆り立てるのは、Web制作を学んだときと同じ原理です。

ということで今回は、Webサイトの分析方法を学び、クライアントとのお付き合いを発展させたい独学者の方に向けて、そのポイントを解説していきます。

注目すべき点は4つだけ。

「集客力」「閲覧力」「誘導力」「成果力」です。

参考文献:小林卓著作「Webサイトの分析・改善の教科書」

Webサイトの目的

まずはゴールの確認から。

ずばり、クライアントにとってのWebサイトの目的は「自社サービスに対するお問い合わせや会員登録、商品購入などといったビジネスのリターンを期待すること」です。

そして、サイトがあるだけでは誰にも見てもらえません。

集客方法は様々ですが、自社サイトの強みはなんといっても「独自コンテンツを貯められること」です。

ユーザーの役に立つコンテンツを蓄えていくことで、自然検索からの流入も見込め、安定した運用を期待できるようになります。

中長期的な計画を

ただし、そういったコンテンツの作成や流入の増加は、すぐに実現できるものではありません。

最低でも半年は忍耐強くヒット&エラーを繰り返しながら、ユーザーの反応を見極めていくことが必要です。

ここが理解できない方は、ユーザー目線で考えてみてください。

「京都に行きたいなぁ」と思い、「京都 ホテル」で検索したとします。

そこで見つけたサイトにアクセスし、文章を読み、そのままいきなり予約する確立はどの程度でしょうか?

多くのユーザーは、色んなサイトを比較検討します。

「京都 ホテル」の他にも、「京都 ランチ」や「京都 ホテル 格安」「京都 4月 イベント」など、複数のキーワードでも検索するでしょう。

そのときに、頻繁に目にするホテル、料理、イベントに興味を持ち、それらを紹介しているサイトに注目します。

つまり、自然検索からの流入やお問い合わせを増やすためには、様々なユーザーのニーズに応えられるコンテンツを、地道に増やしていくことが大前提となります。

本記事ではこのことを大前提とした上で、「コンテンツの良し悪しの基準」とすべき4つの指標について説明していきます。

4つの評価基準

サイトの種類だけ、評価の基準も様々です。

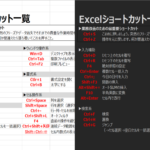

Googleアナリティクス(以下、GA)では、実に数多くのデータを抽出できるため、判断に困ることもしばしば。

そこで今回は、多くのWebサイトで共通して採用できる4つの評価基準をご紹介します。

- 集客力

- 閲覧力

- 誘導力

- 成果力

それぞれ解説していきますね。

集客力

「集客力」は、より多くのユーザーに見てもらえるテーマや内容になっているか?を測る基準です。

間接的にSNSによる流入もこの一部として考えられるため、運用しているSNSの評価基準としても使えます。

サイトを作る際、レイアウトやデザインはもちろん重要ですが、そもそもサイトへユーザーを集める仕組みができていないと「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

そこで、サイトを作ったら第一の目標として「集客力の向上」に努めましょう。

ここを高めることが、サイトの価値を高めることにもなります。

地道にコンテンツを作成し続け、どのようなコンテンツが集客力を持っているのか?を分析していきましょう。

集客力の調べ方

ここで見るべき数値は2つ。

- 流入回数

- 訪問数

「流入回数」は、該当ページがサイト訪問の最初のページ(ランディングページ)であった回数です。

GAでは「ランディングページ」のレポートにある「セッション」という項目で確認できます。

「訪問数」は、純粋にそのページにユーザーがやって来た回数です。

他のページを経由してやってきた回数も含んだ数字で、GAでは「行動>サイトコンテンツ>すべてのページ」で表示されるレポートの「ページ別訪問数」とい項目で確認できます。

集客力の分析方法

ページごとの「流入回数」と「ページ別訪問回数」のランキングを作成し、上位のページの共通点を探りましょう。

共通点を探るときのポイントは4つ。

- どういったテーマのページに人が集まりやすいのか?

- タイトルの書き方などに特徴はないか?

- 文章や画像の量はどの程度か?

- 流入元はどこか?

何かしらの共通点を見つけたら、それを活かして改善を図りましょう。

この繰り返しがユーザーの理解に繋がり、よりよいコンテンツ作成に活き、サイトの価値を高める土壌の完成へと近づきます。

集客力アップのためのチェックポイント

閲覧力

「閲覧力」は、そのページがどれだけ読まれているかを測る基準です。

集客力を高めて多くのユーザーが訪問するようになっても、読んでもらえなければ目的を果たせません。

閲覧力を上げることで、最終的な成果を上げられる底力をつけましょう。

閲覧力の注意点

ただし、すべてのページで閲覧力を高めればいいというわけではありません。

読んでもらうために用意したページなら良いのですが、トップページや記事一覧ページなどでユーザーの滞在時間が多いということは、ユーザーを迷わせている可能性があるためです。

このあたりは、数値を見ながらしっかりと見極めていきましょう。

閲覧力の調べ方

ずばり、ここで見るべき数値は「ページ滞在時間」。

ただし、これはページの長さによって様々です。

そこで、「スクロール率」や「読了率」をGAで実装することをおすすめします。

詳しい実装方法は、下記の別記事をご参照ください。

15分で設定完了! Google Tag Managerで記事の「読了率」と「スクロール率」を取得しよう【小川卓のブログ分析入門 第2回】

閲覧力の分析方法

集客力を分析したときと似た手法ですが、ここでは「閲覧力の高いページ」と「閲覧力の低いページ」を比較します。

トップ10とワースト10を比較することで、その特徴に定性的にも定量的にも気づけるでしょう。

比較する際のポイントも、集客力を比較した際のポイントと同じです。

また、読了率を計測できるようにしておくと、ページの長さに関わらず、読まれるページと読まれないページの違いが明確になりますよ。

閲覧力アップのためのチェックポイント

「メリハリがある文章になっているか?」というポイントの補足として、小川卓さんの名言を紹介します。

画像はセーブポイント・見出しはロードポイント

画像はそこまで読んだ文章を理解するためのセーブポイントであり、見出しは「よし、次を読むぞ」と思わせるロードポイントです。

適度な休憩や切り替えを入れることで離脱を防ぎ、読了率を防いでいきましょう。

誘導力

誘導力は、他のページにどれだけ移動してもらえたかを測る基準です。

ひとつのページを読んでもらえても、そこからお問い合わせページや会員登録ページへと移動してもらわなければ、サイトの目標が達成されることはありません。

多くの場合は、レイアウトのミスによって離脱させてしまっていますが、それはユーザーにとってもサイトの運営者にとっても、機会損失でしかありません。

しっかりと調べていきましょう。

誘客力の調べ方

ここで見るべきは「直帰率」と「離脱率」です。

「直帰率」は、流入数に対してそのページだけ見て離脱した割合。

「離脱率」は、訪問の最後のページだった回数÷該当ページのPV数。

これらの数値が低いほど、誘導力が高いということになります。

これらの数値は、GAの「行動>サイトコンテンツ>すべてのページ」のレポートにて確認できます。

誘客力の分析方法

ここでもそれぞれの数値が高いページと低いページを比較してみましょう。

ファーストビューのインパクトや、関連記事のリンクの位置(多くのサイトでページの下部にしか置いていないですよね)、関連する別ページへの明確な誘導など、それぞれの違いを書き出していきましょう。

誘客力アップのためのチェックポイント

成果力

成果力は、該当ページを経由して成果にたどり着いた回数/割合を測る基準です。

しかし、最終目的は業種によって様々なので、単純に計測できるものでもありません。

成果力の考え方

そこで大切なポイントを2つご紹介します。

- 「中間成果」を設定する

- 「直接効果」と「間接効果」を調べる

まずは「中間成果」を設定しましょう。

お申し込みを最終ゴールと設定した場合、そこに至るまでに必ず経由するページがあるはずです。

サービスの詳細ページやキャンペーンの解説ページなど、最終成果に関係があるユーザーの行動を成果として設定します。

もうひとつは、「直接効果」と「間接効果」。

「直接効果」とは、該当ページのみが直接目的達成に影響を与えたケースのこと。

LPを読んだユーザーが、そのままそこから商品を購入した場合などです。

一方で、「間接効果」はLPを読んだユーザーが後日別のページから商品を購入した場合のことを指します。

成果力の分析方法

GAで、アドバンスセグメントを設定します。

直接効果を測る場合は…

- アドバンスセグメント作成画面で「シーケンス>フィルタ>セッション」を選択

- 「ステップ1」で「行動→ランディングページ」を設定

- 「ステップ2」で「eコマース>トランザクション数」の条件を「セッションごと」「1以上」に設定

間接効果を測る場合は…

- アドバンスセグメント作成画面で「シーケンス>フィルタ>ユーザー」を選択

- 「ステップ1」で「行動→ランディングページ」を設定

- 「ステップ2」で「eコマース>トランザクション数」の条件を「ユーザーごと」「1以上」に設定

設定自体は簡単ですが、理解するのには時間がかかるでしょう。

しかし、売上への貢献を数値で確認することはとても大切なことです。

まずは設定しておき、定期的に確認することでユーザーの心理をできるかぎり正確に捉えていきましょう。

成果力アップのためのチェックポイント

まとめ

ということで、今回は独学でWebサイトの分析方法を学びたい方に向けて「サイト分析のポイント」を解説しました。

ただし、ここで紹介したポイントはあくまで企業目線の指標です。

どんなときも、いちばん大切なのはユーザー目線であることは忘れないでください。

ユーザーの悩みやお困りごとを解決し、明るい未来を示すことで、サイトに価値が生まれ、ファンが増え、サービスが利用されるようになります。

ビジネスモデルを設計する上での大前提でもありますが、Webサイトを作るときも、Webサイトの良し悪しを判断するときも、まずはユーザーの顔を出来るかぎりハッキリとイメージできるように情報を集め、そのユーザーの役に立てたかどうかもしっかりと分析しましょう。

ここもサイトによって考え方は様々ですが、「ユーザー数」をもとに、SNSでシェアしてくれた人数やクチコミを書いてくれた人数などを割ってみると、定量的に計測できますよ。

この記事をキッカケに、あなたとクライアントの関係がさらに良好で深いものになることを願っています。

最後まで読んでくださり、誠にありがとうございました。

この記事が独学をがんばる皆さんのお役に立てたらうれしいです。