出世したいけど、何を勉強すればいいかわからない…

こんなお悩みを解決します。

- 効率の良い本の読み方(誰でも年間100冊は簡単です)

- 大卒よりも出世するために必要な知識を学べるオススメ本4冊

医療などの一部業界を除けば、学歴なんて大して関係ありません。

そこで今回は、大卒に比べて「知識力」や「対人感性力」で劣りがちな我々高卒が身につけるべき知識を与えてくれる本を4冊紹介します。

ここで紹介している本は、勉強もできなければ世間も知らなかった僕自身が、会社で出世するために10年以上の高卒社会人生活の中で実際に読んで参考にした本であり、10年前の自分に読んでいてほしかった本ばかりです。

また、読書が苦手な人でも年間100冊読めるとっておきの読書方法を解説します。

僕は本当にアホだったので、ちゃんと読んでも意味がわからず最初の行に戻ってみるものの、結局理解できず、ひとつのページを読むのに10分以上費やすことも多々ありました。

そんな僕が反省に反省を重ねてひねり出した「楽する読書術」です。

読書量は人間の価値を大きく左右しますから、これの読書方法さえ知っていれば間違いなくあなたは不勉強な大卒たちを追い抜いて、信頼される「賢い社会人」になれますよ。

この記事があなたの人生に少しでも役立つと幸いです。

本記事の目次

本を紹介する前に~本の読み方について

断言します。

年間100冊の読書は誰でもできるカンタンなことです。

ポイントは3つだけ。

- ゲームの攻略本のように「知りたい部分だけ」を読む

- 読書後にいつ・どこで・どう試してみるのかを決めてから読む

- 読む順番は「はじめに」「おわりに」「目次」「本文」

ゲームの攻略本のように「知りたい部分だけ」を読む

僕は読書好きですが、すべての本を全ページ読んでいるわけではありません。

基本的にはゲームの攻略本のように「知りたい部分だけ」を読んでいます。

なので、これから紹介する本もそんな感じで読んでもらえると、即効性があって良いと思っています。

やり方はすごく簡単で、目次をみて「いまの自分に必要なさそうな部分」を探します。

そして、それ以外の部分だけを読めば目的達成です。

全ページ有益の本なんて滅多にありませんし、明らかにそのときの自分に不要な章まで読む必要はゼロですから、この方法は確実に効率が良いです。

そこまで真剣になりすぎず、気楽に読書を楽しみましょう。

読書後にいつ・どこで・どう試してみるのかを決めてから読む

学んだことを自分のものにするためには、インプット:アウトプット=3:7が基本です。

読書はインプットですから、読書で得た情報を何かに活かすことがアウトプットとなります。

本で読んだことは実際に2回3回と実践しないと役立たないので、本を読み始める前、もしくは読みながらその本で読んだことをいつ・どこで実践するか考えておくことが、効果的なアウトプットにつながるというわけです。

僕の場合は、読書中にひとつの章を読み終わるたびにその要約をツイートしています。

要は、僕のツイートが有益なときは読書中だなと思っていただいてほぼ間違いありません(笑)

読む順番は「はじめに」「おわりに」「目次」「本文」

以上を踏まえ、読書順のポイントは作者が言いたいことが詰まっている部分から読み、自分が読むべきページを見極めるところにあります。

そのために、まずは「はじめに」と「おわりに」を最初に読み、その中で2回以上出てくる単語や繰り返される主張をチェックします。

その上で「目次」を読みましょう。

ここは15分くらいかける価値があります。

先ほどチェックしたキーワードや主張に直接関係していそうな章や、自分の知りたいことが書かれていそうなページをピックアップしていきましょう。

その上で、自分が読みたい「本文」から読みはじめていきます。

言い換えれば、少し前にも書いたとおり読まなくて良いページは飛ばしていいんです。

こうすることで知りたい情報を効率よく理解することができ、結果的に一日一冊の読書を実現できるようになりますよ。

高卒サラリーマンにおすすめの4冊

『論語と算盤』~人生の判断基準を養う

あなたにとって「すばらしい人」とはどんな人ですか?

この質問に即答できないのであれば、あなたはまだ自分なりの判断基準を定められていないのでしょう。

自分なりの判断基準を持っていないと、何を考えるにも他人の評価に依存することになります。

もしあなたが会社で出世したり、独立して成功したいのなら、責任を取ることが大前提です。

そして、責任を取るということは、あなたが自分で決断するということであり、決断する際に必要なのがあなたなりの判断基準です。

そんな判断基準を養うために、非常に参考になるのがこの『論語と算盤』。

この本には『論語』に基づいた健全な資本主義についての話が書かれていますが、特に「生き方」について書かれている最初の3章は多くの人にとって人生の指針となり得ます。

ここだけを読むために買ってもいいくらいです。

『論語』は小中学校でも学んだと思いますが、大人になってからその考え方に触れると現在の自分の人格や経験と比較することで自分自身の現在地を知ることができますね。

僕が人を見るときに、知(知性)・情(感情)・意(意志)のバランスを重視するのは完全にこの本の影響です。

たとえば、頭が良くて、明確なビジョンを持っていても、冷酷な人とは仲良くなれませんし、逆にとことん優しくても意思が弱く、頭も良くない人とは仕事が進まないですよね。

活字が苦手な方はマンガ版から読んでもまったく問題ありませんし、新書版も僕の読み方で読めば2~3時間で読める程度のボリュームです。

特に、最初の3章だけなら読書が苦手な人でも1時間以内に読み終わるでしょうから、まったく難しくありませんよ。

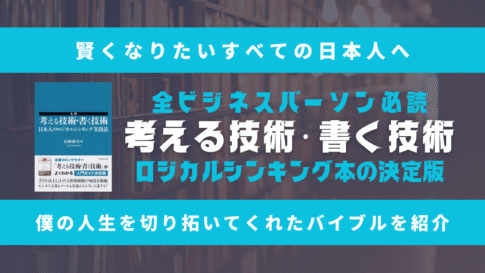

『イシューからはじめよ』~働く上で必要な考え方を学ぶ

「リーダー」がやるべきことは5個。

- 課題解決

- 人材育成

- 顧客との関係構築

- 異分野との融合

- 変化を起こす

このうち2つ以上出来ていれば上出来ですが、最初に挙げた「課題解決」というのは特に大切で、そのためにはそもそも課題を正しく設定しなければなりません。

そこで役立つのがこの本。

本当に取り組むべき課題(=イシュー)とは?

課題の探し方とは?

課題の解決方法は?

これらの疑問に明確な答えを提示し、「ロジカルシンキングの決定版」などと称された名著がこの『イシューからはじめよ』です。

正直、ここで紹介されているのは社会人として当然の考え方ではありますが、ここを理解できていない人って学歴問わず多いので、個人/組織問わず、効率よく働くためには必修の考え方ですし、高卒が学歴の壁を乗り越えるためにも大きな助けとなることは間違いないでしょう。

僕は出世してからこの本を読んだのですが、それまでに自分が上司から学んだノウハウがまさに書かれていたので、たぶんその上司もこの本を読んで勉強したんでしょうね(笑)

『失敗の本質』~失敗する組織のパターンを学ぶ

ある特定の環境に適応しすぎると、他の環境に適応できなくなる。

まるで『論語』の「過ぎたるは及ばざるが如し」のような教訓ですが、この本では「旧日本軍が如何にして無謀な戦争に挑み、破れたのか」ということについての詳細な分析と、そこから得られる「失敗する組織のパターン」について学べます。

「あいまいな指示」「論理に勝る”大きな声”」「結論ありきの表面的な分析」「前例踏襲」「不明確な責任の所在」などなど、こうして並べてみると自分の勤めている会社にも当てはまる部分があるかもしれません。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」といいますが、まさに80年以上前の日本人の大失敗から学び、現在の自分の会社やチームの状況と比較すれば、得られるものは多いでしょう。

ちなみに、自分の会社にも当てはまる部分があるなら、その中に自分が解決すべき問題はないかと考えてみることで、自分がやるべき課題(=イシュー)を見つけられるかもしれません。

「ピンチはチャンス」ってやつですね。

『人を動かす』~人との接し方を学ぶ

正論はいつでも正しいですが、正論をぶつけることは必ずしも正しくありません。

だからこそ人間関係って難しかったりしますが、僕は「人を動かす原則」「好かれる原則」「説得する原則」「変える原則」という本書で紹介されている「当たり前のこと」を実践していく中で、誰とでも向き合えるようになりました。

「相手のことは必ず名前で呼ぶ」とか「不必要に論破しない」などといった僕の処世術の多くは、この本からの影響が大きいです。

ちなみに、「自己啓発」とか「人間関係」に関する本ってたくさん売られていますが、だいたいこの本に書かれていることの言い換えだったりするので、ここに書かれていることを実践すれば、他の本を読む必要はないと思ってます。

これまたマンガ版もあるので、活字が苦手な人は漫画版から読んでみてください。

この記事を10秒でまとめ

今回は「効率的な本の読み方」と「高卒の方にこそ読んでほしい4冊」について解説しました。

自己紹介の記事にも書きましたが、僕自身も高卒ですし、身を持って学歴の壁を感じさせられることも多々ありました。

そして、そんな中で「自分はアホだ」と悟りました。

もちろん大卒の中にも驚異的にアホはいましたが、それは地頭の問題で、知識やコミュニケーション力で優れている人は多かったです。

そんな「自分はアホだ」と悟った僕が社会人として何を頑張ったかというと、「チームを機能させる=お互いに仕事をフォローし合えるようにする」ことでした。

自分ひとりでは非力でも、チームで行動すれば解決できたりするので、チームを動かすために必要な考え方を重点的に学んだんです。

その結果、「理解力」「課題解決力」「傾聴力」「提案力」「実行力」が成長し、社内での評価を高めて正社員として採用され、現在では20人の部下を束ねるチームの責任者として働いています。

自分を知り、他人との付き合い方を学び、チームの仲間たちと一緒に同じ方向に向かって行動する理由の見つけ方と方法を知るために、これまで多くの本を参考にしてきましたが、その中で現在の僕の生活の中で当たり前のように使っている考え方の元ネタになっているのが上記の4冊です。

もしこれを読んでいるあなたが、かつての僕のように「意識は高いけど頭の悪い高卒」なのであれば、必ずやこの本たちが多くの気づきを与えてくれ、やがては「地頭のよい意識高めの高卒」になれるでしょう。

余談

このブログを立ち上げる前に、自分の高卒人生を振り返って「高卒ががんばるべき8つのこと【人生の後悔と反省を詰め込みました】」という記事を書きました。

気がつけば、Yahoo!でもGoogleでも1位表示されているようですが、よければこちらも併せてご参考ください。

とにかく学歴を理由に人生を諦める人が1人でも減ることを願っています。

社会人として信頼されたいけど、高卒だから知らないことも多くて自分が情けないです…